〒267-0066 千葉市緑区あすみが丘四丁目1番地11

営業時間 | 平日 午前9時から午後6時まで ※ 事前にご連絡いただければ、 営業時間外でも承ります。 ※ 土日祝日は予約をいただいた方の相談日となります。 |

|---|

定休日 | 土日祝祭日 |

|---|

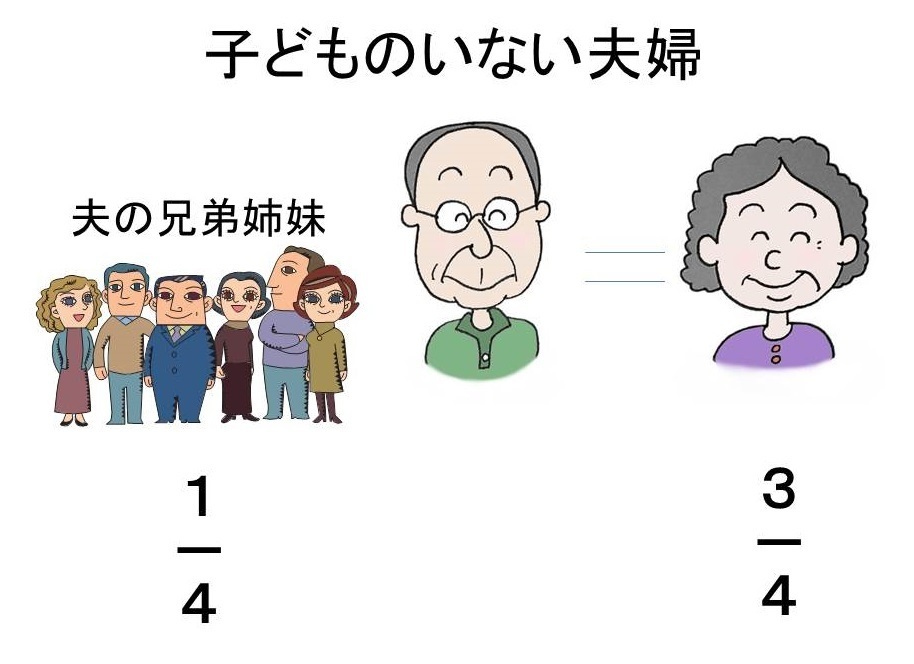

子どものいない夫婦には遺言が必要です。

子どものいない夫婦で、ご主人が死亡した場合の相続は、

奥様4分の3、ご主人の兄弟が4分の1の法定相続分となります。

遺産分割協議を行う場合、

奥様はご主人の兄弟と話合いを進めていかなければなりません。

普段から交流があればまだ良いのですが、

交流がないような場合には、遺産分割協議は難航します。

ご主人様は遺言書を作成することで奥様に財産を相続させることが出来ます。

さらに、ご主人様の兄弟には遺留分請求権がありませんので、

奥様は安心出来ます。

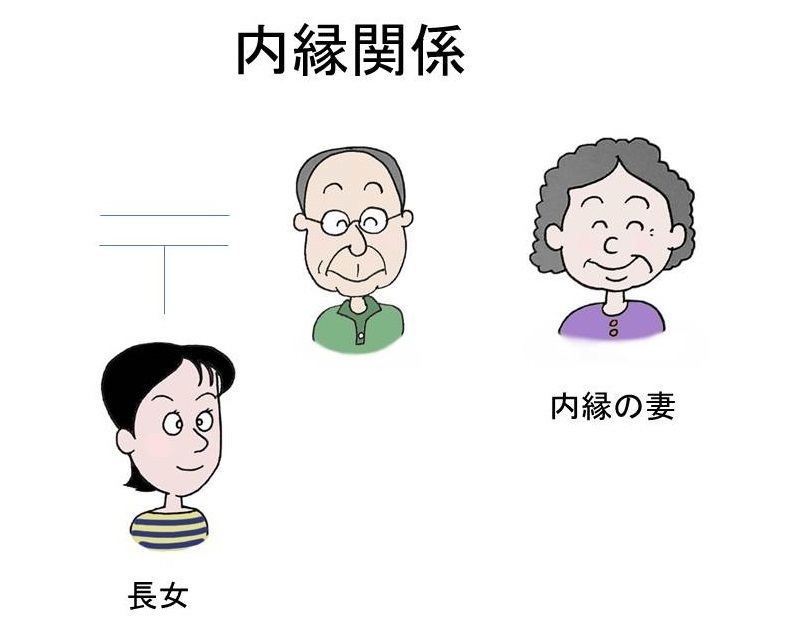

内縁の夫婦には遺言が必要です。

内縁関係にある夫婦には遺言が必要です。

戸籍上夫婦でない場合には、相続が発生しても相続することが出来ませんので、

必ず遺言を残して下さい。

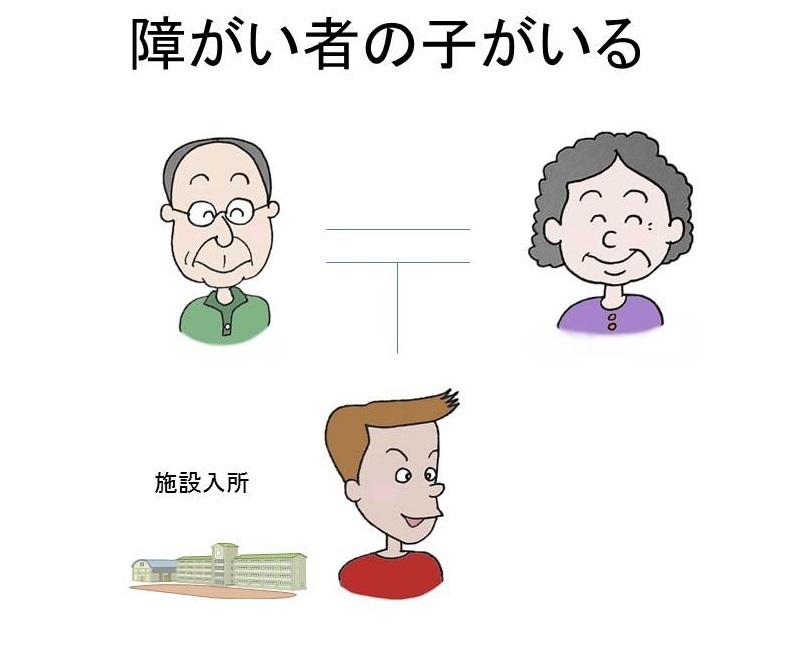

知的障がいの子どもがいる場合には遺言が必要です。

知的障がいの子どもがいる場合、お父さんが亡くなったときに、

相続人のお母さんと知的障がいの子どもで遺産分割協議を行うことになります。

知的障がいの子どもは、遺産分割協議を行うことができないため、

成年後見人等の選任申立が必要になります。

遺産分割が完了しないとお父さんの預貯金の引き出しが出来ないため、

場合によっては生活費などに困ってしまうこともあります。

遺言書を作成しておけば相続手続きはスムーズに行えます。

いわゆるおひとり様には遺言が必要です。

いわゆるおひとり様−配偶者なし、子どもなし、兄弟なし−の人ことをいいますね。

おひとり様は遺言書に財産の帰属先を記載しておかないと、

頑張って働いて貯めたお金は国庫のものになってしまいます。

遺言に記載すれば、お世話になった人に遺贈したり施設などに寄付したりできます。

さらに、亡くなった後の葬儀や遺留品の後片付けなども不安であれば、

「死後事務委任契約」をするなど、心配事を解決できる方法もあります。

お問合せ・ご相談はこちら

営業時間:平日 午前9時から午後6時まで

※ 事前にご連絡いただければ、営業時間外でも承ります。

※ 土日祝日は予約をいただいた方の相談日となります。

定休日:土日祝祭日

相続と成年後見の専門司法書士事務所

相続アドバイザーが相続に関する様々な手続きをコーディネイト

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

<営業時間>

平日 午前9時から午後6時まで

※ 事前にご連絡いただければ、営業時間外でも承ります。

※ 土日祝日は予約をいただいた方の相談日となります。

※土日祝祭日は除く

司法書士費用

不動産登記の手続き

相続登記・相続対策

相続放棄

遺言

成年後見

任意後見

離婚

事務所紹介

つるおか司法書士事務所

住所

〒267-0066

千葉市緑区あすみが丘四丁目1番地11

営業時間

平日 午前9時から午後6時まで

※ 事前にご連絡いただければ、営業時間外でも承ります。

※ 土日祝日は予約をいただいた方の相談日となります。

定休日

土日祝祭日